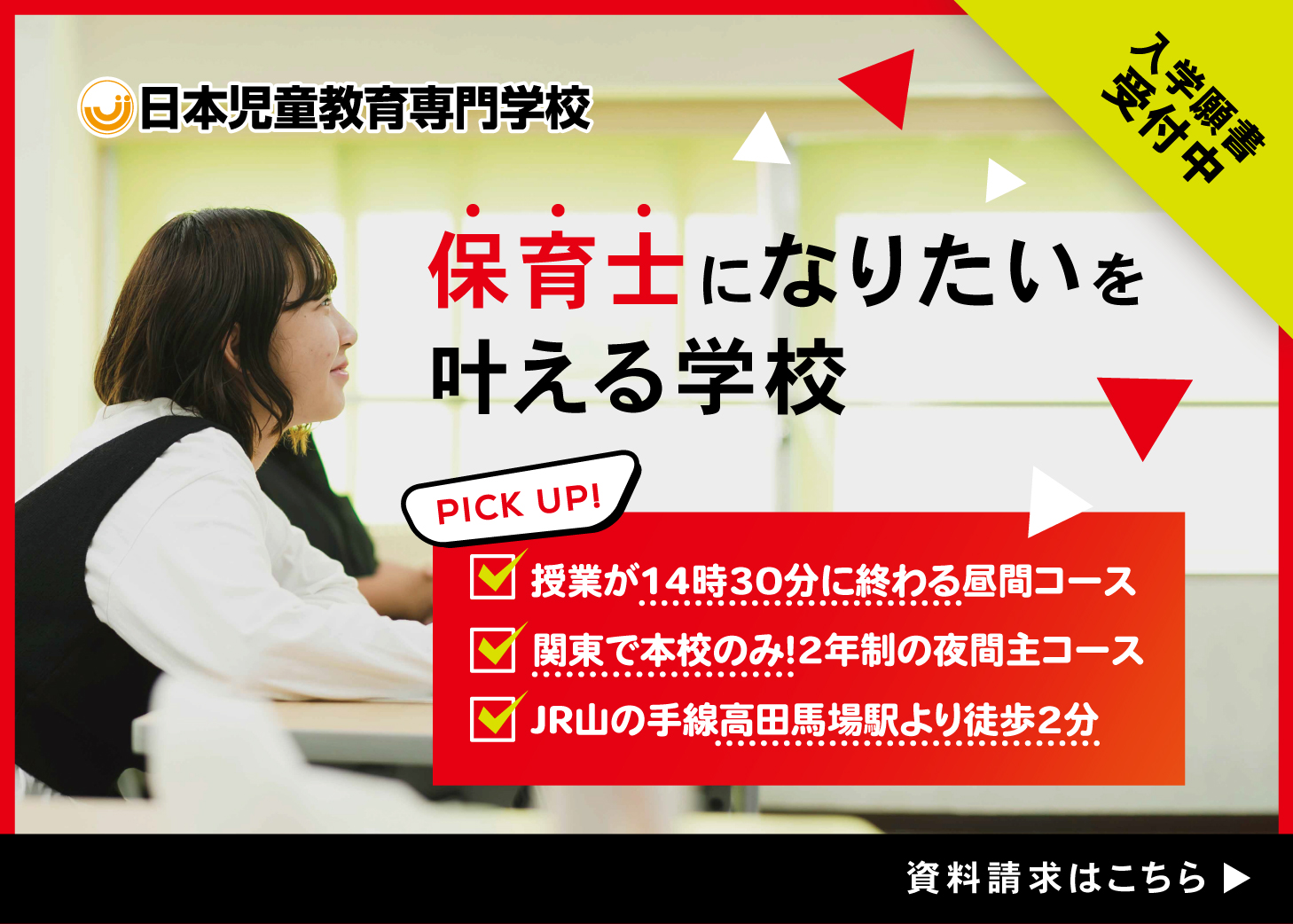

保育士コラム

「療育」について。障がい児保育の基礎知識

療育とは、障がいのある子どもが自立した生活ができるよう、サポートする教育方法です。各保育施設の保育士が地域の療育センターと連携して親や子どもの支援を行い、成長を支えます。

今回は保育とも少し違う、療育保育の基礎知識について解説します。

目次

非表示

療育とは障がいのある子どもの自立を目指すための治療・教育

「療育」とは、障がいのある子どもたちが自立できるよう、さまざまな専門家とタッグを組んで行う、治療・教育です。

障がいのある子ども一人ひとりに応じたきめ細かい支援を行い、各々が持っている長所や特性を伸ばしてくことを目的としています。

長所があれば積極的に伸ばし、乳幼児期から小学校卒業後まで一貫して支援を行うのが目的です。もともとは体が不自由な子どもを対象として行ってきましたが、現在は発達障がいなどの子どもも対象となっています。

近年では、大人の発達障がいが取り上げられる機会も多くなるなど、発達障がいに対する認知度は上昇しています。また少子化の影響もあってか、親の子どもに対する意識も高いです。子どもの障がいに向き合い、より自立した生活がおくれるようにサポートするのが、療育の現場です。

療育と保育の違いは子どもの分け方や通う頻度など

療育は「療育センター」などで行われることが多く、保育園での活動とは別のものです。保育園では年齢で子どもをクラスごとに分けますが、療育では発達状態や年齢によって子どもを細かく分けています。これは、子どもの発達に合わせ、適したケアを行うためです。

また子どもが通っている曜日や時間もさまざまです。毎日療育センターに来る子もいれば、保育園や幼稚園に通いつつ、週に数日程度通っている子もいます。

両方に通っている場合は、保育園もしくは幼稚園の先生と療育センターのスタッフが情報交換を行います。そうすることで子どもにとってよりよい接し方を考えていくのです。

療育には9つのアプローチ方法がある

療育といっても、子どもによってさまざまなアプローチ方法があります。それぞれの療育内容や症状についてくわしく解説します。

1. TEACCH

自閉症やコミュニケーション能力に障がいがある子どもの支援です。たとえば人間関係が苦手であったり、落ち着きがないなど子どもの特徴を理解することから始めます。

2. 認知行動療法

ストレスを感じると心のバランスを崩してしまい、自分で解決するのが難しい子どもがいます。認知行動療法は考え方のバランスを取り、認知に働きかけることで、心のストレスを軽減していく治療法です。

3. SST(Social Skills Training)

相手に自分の考えやものごとをうまく伝えらない子どもに対し、人間関係を良好にする技能を身に着けさせる治療です。それによりストレスへの対処や問題解決のための力を育てます。

4. 箱庭療法

箱の中にあるおもちゃを自由に出し入れさせることで、子どもの自由な表現を育てる治療法です。

5. 音楽療法

音楽や楽器に触れることで、発達の遅れなどで他人と上手にコミュニケーションが取れない子どものケアを行います。音楽療法士という専門家が行う場合も。

6. 作業療法(OT)

日常の生活動作をスムーズに行えるよう、さまざまな遊びやスポーツ、レクリエーションを交えながら、体の成長を支援します。

7. 理学療法(PT)

主に体に障がいのある子どもに向けて行われます。無理のない運動やマッサージ、トレーニングを行うことで、基本動作の改善を図る治療法です。

8. 応用行動分析学(ABA)

子どもの行動についてさまざまな原因を探り、コミュニケーション能力を育てます。たとえば、ジュースが欲しいのに、上手く伝えらえない子どもがいるとします。このような子どもが「ジュースが欲しい」と他人に伝えられるようになるよう、サポートしていきます。

9. 薬物療法

薬で対処する治療法です。主に駄々をこねる・落ち着きがないといったADHDの子どもや、反発性攻撃症の子どもを対象に行っています。正しく薬を服用させ、これらの症状の改善を図ります。

保育士の子どもへの接し方のコツは「褒める」と「共感」

保育士として、発達障がいのある子どもへの対処には苦慮するところです。子どもによっては他の子よりも感受性が強いこともあるため、決して脅すような言葉は使わないようにしましょう。

「どうして○○できないの?」といった言葉は、子どもを追い詰めてしまいます。できないことを叱るのではなく、できたことに注目し、褒めることで気持ちを切り替えてあげましょう。また子どもの自己肯定感を育てるためにも、共感を示してあげることも大切です。

保育士が療養の仕事をするために特別な資格は必要ない

療育を行うにあたり、特別な資格は必要ありません。保育士の資格があれば、療育の仕事はできます。親から子どもの発達に関する相談を受けることも多いため、日頃から専門知識を身につける姿勢を大切にしておくといいでしょう。

子どもに障がいがあり、療育センターに通うことになった場合、親によってはなかなか受け入れられないこともあります。そのような親の相談に乗り、パイプラインの役目を務めるのも保育士の仕事です。

まとめ

療育は、子どもの発達障がいを治すためのものではありません。あくまでも、子どもの個性を受け入れ、長所を伸ばし、自立を支援するものです。一人ひとりのサポートは大変ですが、保育施設と療育センター、親が連携し、子どもの将来をよりよいものにしていくことを目的としています。

周囲が協力し合い、発達障がいの子どもにとってベストな方法を見つけていきましょう。

日本児童教育専門学校 講師

保育のお仕事コラム 他

保育のお仕事コラム 編集チームでは、保育士の方、保育士を目指している学生、社会人の方に、保育士のなり方や働き方、保育に関する情報を発信していきます。

保育士・幼稚園教諭免許の資格取得なら東京都新宿区高田馬場にある保育士専門学校の「日本児童教育専門学校」へお問い合わせください